Aspetti storici e psicologici del fenomeno della trance

Aspetti storici e psicologici del fenomeno della trance di Christian Poggiolesi

Che cos’è la trance? Essa consiste essenzialmente in uno stato di coscienza diverso da quello ordinario in cui trascorriamo la maggior parte della nostra vita. Uno stato tutto sommato poco studiato e conosciuto, verso il quale molti manifestano diffidenza, perplessità, paura. Questo studio cerca di fare un po’ di luce su alcuni degli innumerevoli fenomeni psicologici connessi agli stati di trance perché questi possano essere conosciuti, rivalutati e presi in seria considerazione in campo sperimentale e clinico, offrendone al tempo stesso un’interpretazione. Questa si fonda su due principali approcci esplicativi: uno è costituito da certe teorie etno-antroplogiche sufficientemente emancipate da una visione esclusivamente centrata sulle esperienze e sui parametri forniti dalla civiltà occidentale (ad es. gli studi di De Martino, Rouget, Lapassade), l’altro dalla teoria della dissociazione psicologica derivante dagli studi sulla coscienza e le sue alterazioni (il filone che dal magnetismo e lo spiritismo conduce agli studi di Janet sulla disaggregazione psicologica).

La trance costituisce in effetti un fenomeno caratterizzato da una componente psicologia e da una componente socio-culturale; si manifesta con un particolare comportamento del corpo, determinato e modellato dalla cultura di appartenenza, e con un’alterazione dello stato di coscienza del soggetto che la sperimenta.

Ripercorrendo la genesi del termine trance, vediamo come questo sia stato per parecchi secoli legato ad un’idea di transizione, di passaggio (dal latino transir = passare, trapassare) e dunque di cambiamento e di rottura con la coscienza abituale. Questa rottura può essere provocata da un’ampia varietà di stimoli: dall’uso di sostanze psicotrope all’ingestione di bevande alcoliche, dalla suggestione ipnotica a certe tecniche di respirazione, dall’iperstimolazione sensoriale (musica, danza) alla ripetizione ossessiva di comportamenti corporei.

Ipotizziamo che la sperimentazione di stati di trance risalga pressoché alle origini dell’uomo, collocando nel Paleolitico superiore la comparsa delle prime società tribali; all’interno di queste culture primordiali si compivano periodicamente rituali di natura religiosa in cui lo sciamano, una figura di mistico guaritore e protettore delle anime della tribù, cadeva in trance.

I primi cenni storici sufficientemente documentati di questo fenomeno li abbiamo individuati nelle descrizioni dei rituali collettivi in onore di Diòniso ed altre divinità mediterranee o medio-orientali che si svolsero negli ultimi secoli a.C. e nel cosiddetto profetismo estatico ebreo e greco (la Pizia, la Sibilla). Queste manifestazioni religiose comportavano la sperimentazione di stati di trance, di cui parla anche Platone in termini di mania.

Un altro periodo storico in cui si assistette al fermento ed allo sviluppo, a tratti epidemico, di trance individuali e collettive, fu l’alto Medioevo; tra il 1200 e il 1600 circa si possono trovare molti esempi di epidemie di danze convulsive nell’Europa centro-settentrionale (il ballo di San Vito), tra cui l’interessantissimo caso del tarantismo pugliese, nonché del fenomeno della possessione demoniaca, diffusa in quasi ogni angolo del continente europeo.

La trance costituisce dunque uno stato di coscienza definito “alterato”, differente sia dalla veglia che dal sonno, simile per certi versi allo stato di sogno oppure a certe manifestazioni psicopatologiche di natura isterica o affine.

Per quanto riguarda quest’ultima affermazione, vorremmo evitare di inquadrare gli stati di trance in una definizione strettamente psicopatologica, prendendo decisamente le distanze da una tradizione che etichetta come isterica, o addirittura schizofrenica, ogni fenomeno di dissociazione psicologica e ampliando i nostri orizzonti con l’apporto dell’indagine antropologica.

Perveniamo così alla formulazione di un’ipotesi di lavoro per cui la trance costituisce un dispositivo psicobiologico, naturale ed universale, che si manifesta in maniera estremamente diversificata a seconda del contesto storico, culturale, sociale e situazionale. Chiariamo quest’ultimo concetto con degli esempi.

Possiamo associare la trance ipnotica ad un movimento di psicologia sperimentale che prese le mosse dalle trance convulsive indotte da Mesmer, passò per la scoperta del sonnambulismo artificiale (che nel 1851 prenderà il nome di ipnotismo) e dal suo uso applicato alla clinica ad opera di più d’una generazione tra magnetisti ed ipnotisti, attraversò così tutto il XIX° secolo, per arrivare agli studi di Pierre Janet ed alla sua teoria della disaggregazione psicologica; quest’ultima venne elaborata dallo psicologo francese sulla base delle proprie ricerche ed esperienze, delle speculazioni di Moreau (de Tours) sulla fenomenologia psicologica risultante dagli effetti dissociativi dell’hashish e del patrimonio teorico accumulato nel corso del secolo riguardo ai fenomeni ipnotici. Vediamo come, nel passaggio tra il XIX° e il XX° secolo, Freud operò una parziale ma netta rottura con questa tradizione e con lo sterminato bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche sviluppate nel corso del secolo passato; sostituì la trance ipnotica e la teoria della dissociazione psicologica con la semi-trance dell’apparato psicoanalitico.

Il movimento appena descritto passò, nella seconda metà del XIX° secolo, attraverso lo studio dei fenomeni spiritici e dell’evocativa figura del medium, un individuo capace di sperimentare stati dissociativi (la trance medianica) che lo mettono in condizione, secondo la tradizione spiritista, di entrare in contatto con gli spiriti di persone defunte.

La trance medianica si riferisce al concetto pi generale di trance da possessione, che si manifesta in diversi contesti: nei rituali di numerose culture primitive di ceppo africano, in cui si assiste alla possessione dell’adepto da parte degli spiriti e/o dalle divinità locali (dal vodu haitiano al bori nigeriano), nel caso a noi più familiare della possessione demoniaca, che richiede l’intervento del rituale esorcistico, e in certe forme di profetismo estatico e veggenza (caso della Pizia dell’oracolo di Delfi, che si auto-induce uno stato di trance per essere posseduta dal dio Apollo).

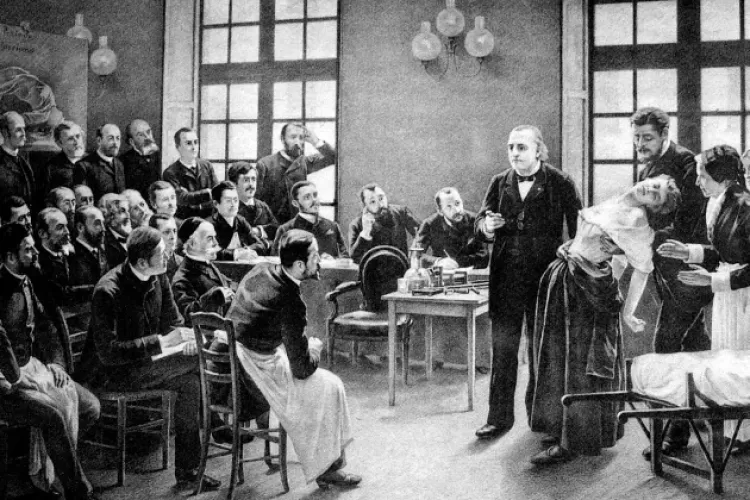

Lo studio della trance ipnotica ebbe inizio, già con Mesmer e i primi magnetizzatori, nel segno dell’isteria e procedette in questa direzione fino alla fine del XIX° secolo. Fu Charcot il primo a proporre una teoria sull’isteria che prendeva in considerazione gli innegabili elementi in comune che intercorrono tra lo stato dissociativo che si accompagna alla crisi isterica e la trance ipnotica; quest’ultima costituì per il neurologo francese il principale strumento d’esplorazione del fenomeno della trance isterica. Dopo di lui, Janet sviluppò ulteriormente ed in maniera originale il potenziale sperimentale e terapeutico dell’ipnosi, allargando il campo dei suoi studi sulla dissociazione psicologica fino a comprendere la possessione demoniaca e il medianismo spiritista.

Si iniziò così a delineare la possibilità di riunire sotto un denominatore comune tutta una serie di fenomeni che, seppur con manifestazioni in parte differenti tra loro, hanno in comune il fatto di presupporre tutti il meccanismo della dissociazione psichica. Questo orientamento ci porta a rivalutare, seppur parzialmente, la posizione dell’isteria e di tutte quelle nevrosi considerate fino a circa un secolo fa di natura isterica, come le fughe o le personalità multiple, interpretandone le manifestazioni e i sintomi come espressioni culturalmente determinate del meccanismo dissociativo in atto.

L’interesse per la trance in campo antropologico non si è forse mai spento, mentre in ambito psicologico, o più specificatamente psicoterapeutico, dalla svolta freudiana in poi l’utilizzo del paradigma della dissociazione e delle tecniche ipnotiche si è eclissato per un lungo periodo.

Negli ultimi dieci-venti anni si è assistito invece ad una rinnovata attenzione, sia in ambito sperimentale che clinico, per l’ipnosi; qualcuno parla di “movimento neo-dissociativo”.

Hilgard cerca di recuperare un modello della coscienza che era stato abbandonato con l’adozione del modello freudiano; stiamo parlando del modello janettiano della doppia coscienza, che utilizza l’ipnosi come strumento di ricerca sperimentale della struttura e del funzionamento della mente. Giovanni Miti riesuma ed adopera le tecniche ipnotiche per la terapia del disturbo da personalità multiple (DPM), che compare oggi all’interno della nosografia del DSM IV all’interno dello spettro dei disturbi dissociativi. Milton Erickson adotta un approccio ed uno stile comunicativo molto originali, tramite i quali accede al potenziale subconscio del paziente, depotenziando al tempo stesso i pregiudizi, gli schemi e le convinzioni limitanti che attribuisce all’Io cosciente.

Per concludere, proporrei una breve riflessione: noi tutti viviamo in una realtà consensuale, all’interno della quale il nostro stato ordinario di coscienza è considerato l’unico naturale o normale, mentre abbiamo visto come in ogni individuo vi siano le potenzialità psico-fisiologiche per sperimentare un’ampia gamma di stati di coscienza, definiti alterati per convenzione culturale; invece di incapsulare questi stati secondi in definizioni strettamente patologiche o di relegarli in realtà marginali ed equivoche, come le sottoculture dedite all’uso di sostanze stupefacenti o certi sedicenti movimenti neo-mistici che perseguono lo sviluppo di una spiritualità grossolana e dozzinale, possiamo utilizzare alcuni stati dissociativi, come la trance ipnotica, per accedere a delle risorse interiori che altrimenti resterebbero imprigionate nella nostra limitata e limitante coscienza ordinaria.

Lo studio delle culture tradizionali nell’ambito dell’antropologia psicologica e dell’etnopsichiatria ci ha permesso di giungere alla nozione di trance come risorsa e come modalità di dialogo tra la nostra abituale consapevolezza e il continente sommerso del nostro subconscio. Possiamo dunque supporre, a ragione, che questo rappresenti un serbatoio pressoché infinito in cui vengono conservati i nostri desideri più autentici, le passioni più intense e le potenzialità umane e creative che non hanno avuto la possibilità di esprimersi pienamente.

Proponiamo dunque la trance come un incontro con noi stessi, come un’esplorazione di una regione della psiche altrimenti inaccessibile alla ricerca di possibili traumi emotivi che limitino le nostre potenzialità interiori, ma soprattutto, ripetiamolo, di risorse affettive, immaginative e relazionali, in una prospettiva veramente evolutiva per la nostra specie.